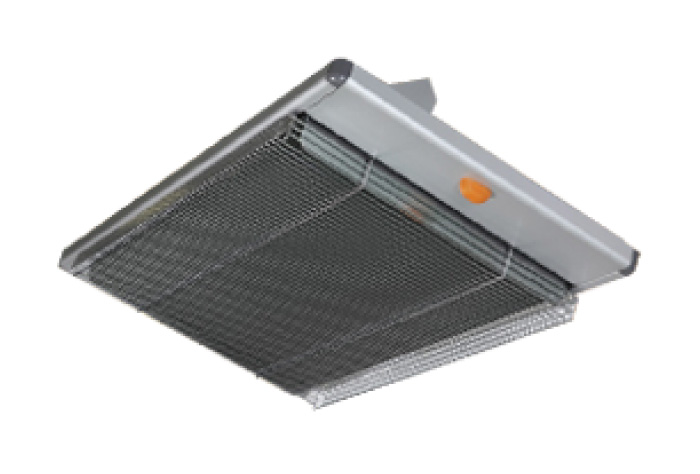

遠赤外線電気ヒーター

STORY01天吊り・壁掛け型 遠赤外線電気ヒーター WPS-30T 開発

静岡製機の「熱」の技術を生かし、

ニッチ市場を開拓する。

ニッチ市場を開拓する。

技術三課 石川 裕之

静岡製機の業務用ヒーターは、工場やイベント会場など大規模な施設で働く人たちの環境を「光・風・熱」の技術で改善する、産機分野の製品群。強力な暖房機能で40年にわたって主力の座にある灯油ヒーターをはじめ、電気をエネルギーとするヒーターも続々とラインナップし、幅広い市場の声に応えている。その最新版である遠赤外線電気ヒーター WPS-30Tの開発を、担当者が振り返る。

「パネル型」で独自性を打ち出す

「電気ヒーター市場は――現代では効率に優れる“電気式遠赤外線ヒーター”が主流ですが――歴史があるだけに激戦区なんですよ」。そう苦笑いするのは産機製品の開発を担う、技術三課の石川だ。

「静岡製機がターゲットとしている業務用の市場でも、国内・海外、大手から中小までさまざまなメーカーが、電気ヒーター製品をリリースしています。価格で勝負するもの、暖房能力に強みを持つもの、その両方を併せ持つもの……。構造自体はシンプルなので、今さら差別化が難しい、開発者泣かせの製品ともいえますね」。

静岡製機でも、すでに床に置くスタンド型の電気ヒーターを製品化している。市場の主流が赤く光る蛍光灯のような発熱体と反射板を持ついわゆる“管タイプ”であるのに対し、静岡製機のヒーターは発熱部に反射板を使わず大きなパネルで構成し、“面”で赤外線を放射しているのが特徴だ。

「反射板がない分コンパクトですし、発熱部の面積が大きいので熱を拡散でき、表面温度を400℃未満に抑えられるのです。一般的な“管タイプ”は安価に製造できるメリットはあるのですが、発熱体が400℃を大きく超えてしまうために、消防法上の“裸火”となってしまい、火気を嫌う工場などには設置できません。当社の電気ヒーターは、そういったお客様に向けた、少しニッチな市場を狙った製品といえるでしょう」。

静岡製機の電気ヒーターは、裸火が使えない工場や病院、公共施設などで好評を得た。しかし実際に使っていただくと、新たな要望も浮かび上がってきたという。

「さらなるシェア拡大を目指して、お客様のご要望とパネル型のメリットを最大限に生かした新製品を開発することになり、僕が指名されたのです」。

「静岡製機がターゲットとしている業務用の市場でも、国内・海外、大手から中小までさまざまなメーカーが、電気ヒーター製品をリリースしています。価格で勝負するもの、暖房能力に強みを持つもの、その両方を併せ持つもの……。構造自体はシンプルなので、今さら差別化が難しい、開発者泣かせの製品ともいえますね」。

静岡製機でも、すでに床に置くスタンド型の電気ヒーターを製品化している。市場の主流が赤く光る蛍光灯のような発熱体と反射板を持ついわゆる“管タイプ”であるのに対し、静岡製機のヒーターは発熱部に反射板を使わず大きなパネルで構成し、“面”で赤外線を放射しているのが特徴だ。

「反射板がない分コンパクトですし、発熱部の面積が大きいので熱を拡散でき、表面温度を400℃未満に抑えられるのです。一般的な“管タイプ”は安価に製造できるメリットはあるのですが、発熱体が400℃を大きく超えてしまうために、消防法上の“裸火”となってしまい、火気を嫌う工場などには設置できません。当社の電気ヒーターは、そういったお客様に向けた、少しニッチな市場を狙った製品といえるでしょう」。

静岡製機の電気ヒーターは、裸火が使えない工場や病院、公共施設などで好評を得た。しかし実際に使っていただくと、新たな要望も浮かび上がってきたという。

「さらなるシェア拡大を目指して、お客様のご要望とパネル型のメリットを最大限に生かした新製品を開発することになり、僕が指名されたのです」。

遠赤外線電気ヒーター WPS-30T

空気を介さず、離れた対象物に熱を届ける

「とはいえ、実は僕のところに話が来た時点で、ほとんどスペックは決まっていました。先に述べたように、裸火を使えず、だからといって大規模な暖房設備を導入できない施設というと、自動車整備工場や店舗などスペースに余裕のない場合が多い。当社ではそれをコンパクトさで補ってきましたが、その一歩先を行くためには、もう床面からなくす、つまり天井や壁に設置するしかありません。僕の役割はいかにして“天吊り・壁掛け型”を実現するかに集約されていました」。

当初は石川を含め社内の誰もが、それほど難しい開発案件ではないと考えていた。まったくの新製品ではなく、床置き型から壁掛け型へという派生モデルなのだ。発熱部や電源といった基幹部分は従来製品の技術が使えるので、大きく異なるのは本体を横に倒し、上から下へ向けて使うという点のみ。横型の筐体と、天井や壁に設置するためのアタッチメントのデザイン、それが開発の中心になるはずだった。

「縦を横にするだけとは言いませんが、製品の一番の特徴はまさにそれです。ただ自然の法則はそんなに甘くはなかったんですね」。

ここで、簡単だが遠赤外線式のヒーターの仕組みに触れておきたい。

エアコンや石油ファンヒーターは“温風”を送り出し、室温を上昇させることで暖かさを作り出している。一方、遠赤外線ヒーターは、目に見えない波長の光である遠赤外線を対象物に放射し、太陽の光や電子レンジと同じ原理で熱を発生させる仕組みだ。

「その遠赤外線を発生させるために、発熱部があるんです。だから表面温度が400℃未満と低くても、大面積のパネルでたくさんの遠赤外線を発生させられれば、十分な暖房能力を発揮できるというわけなんですね」。

つまり暖房機能だけを考えれば、温風は副産物に近く、それほど重要ではないといえる。しかし、その温風が思わぬ壁となったのである。

当初は石川を含め社内の誰もが、それほど難しい開発案件ではないと考えていた。まったくの新製品ではなく、床置き型から壁掛け型へという派生モデルなのだ。発熱部や電源といった基幹部分は従来製品の技術が使えるので、大きく異なるのは本体を横に倒し、上から下へ向けて使うという点のみ。横型の筐体と、天井や壁に設置するためのアタッチメントのデザイン、それが開発の中心になるはずだった。

「縦を横にするだけとは言いませんが、製品の一番の特徴はまさにそれです。ただ自然の法則はそんなに甘くはなかったんですね」。

ここで、簡単だが遠赤外線式のヒーターの仕組みに触れておきたい。

エアコンや石油ファンヒーターは“温風”を送り出し、室温を上昇させることで暖かさを作り出している。一方、遠赤外線ヒーターは、目に見えない波長の光である遠赤外線を対象物に放射し、太陽の光や電子レンジと同じ原理で熱を発生させる仕組みだ。

「その遠赤外線を発生させるために、発熱部があるんです。だから表面温度が400℃未満と低くても、大面積のパネルでたくさんの遠赤外線を発生させられれば、十分な暖房能力を発揮できるというわけなんですね」。

つまり暖房機能だけを考えれば、温風は副産物に近く、それほど重要ではないといえる。しかし、その温風が思わぬ壁となったのである。

副産物が招いた、思わぬ難関

「そして原型のデザインは比較的スムーズに進み、試作段階へ。ここで最初の壁が立ちはだかった。

「当社の社内規定では、安全確保のため電気ヒーターの外板パネルは125℃以下、半導体が使われている電源部の温度は60℃以下と定められています。ところが、試作初号機では外板パネルが150℃に届いてしまいました。電源部は内蔵していませんでしたが、同じように規定を突破したでしょうね」

しかし石川は、まだ楽観視していたという。新製品の開発において、最初の試作で問題が発生することは珍しくないからだ。

「床置き型では、パネルからの廃熱は上昇気流を作り、下から上へスムーズに抜けていました。当然横置きとすることで風の流れが悪くなるのは想定済みだったので、試作2号機では放熱孔を多くすると同時に、吸気口を設けて、空気の流れ(エアフロー)をデザインしたのです」。

そして完成した試作2号機の実験で、石川はこのエアフロー問題が想像以上に高い壁であることを知ることになる。

「まさかの温度上昇でした(笑)。外板全体の平均を取れば温度は下がっていたかもしれませんが、放熱孔の周りに熱が集中することで、ピンポイント的に温度が上がってしまったんです」。

縦置きから横置きへの変更は、構造的には暖炉の煙突を横倒しにしたか、屋根をつけたようなもの。通常ならファンを用いて強制空冷とするのが近道なのだが「シンプルな構造による信頼性と低コストの両立は、この製品の大きな強みのひとつ」と、端から考えにはなかったという。

「そこで3号機では、パネル部を本体から浮かせて距離を取ってみました。10mmから始めて、最後は50mmまで。この効果は絶大で熱問題はたちまち解決したのですが、本体のサイズが大きくなってしまって自ら却下しました。コンパクトさも、当社の電気ヒーターの特長のひとつですから」。

そして石川はさらに反射板による熱の遮断を試みた後、これまでの試作結果を振り返り、それぞれの方式のメリットを比較しながら組み合わせることにした。その結果、反射板と空気層を組み合わせ、パネルと外板の間のわずかなスペースで熱処理を行う、パネルヒーターが完成した。これは独自の技術として、現在特許申請中である。

「当社の社内規定では、安全確保のため電気ヒーターの外板パネルは125℃以下、半導体が使われている電源部の温度は60℃以下と定められています。ところが、試作初号機では外板パネルが150℃に届いてしまいました。電源部は内蔵していませんでしたが、同じように規定を突破したでしょうね」

しかし石川は、まだ楽観視していたという。新製品の開発において、最初の試作で問題が発生することは珍しくないからだ。

「床置き型では、パネルからの廃熱は上昇気流を作り、下から上へスムーズに抜けていました。当然横置きとすることで風の流れが悪くなるのは想定済みだったので、試作2号機では放熱孔を多くすると同時に、吸気口を設けて、空気の流れ(エアフロー)をデザインしたのです」。

そして完成した試作2号機の実験で、石川はこのエアフロー問題が想像以上に高い壁であることを知ることになる。

「まさかの温度上昇でした(笑)。外板全体の平均を取れば温度は下がっていたかもしれませんが、放熱孔の周りに熱が集中することで、ピンポイント的に温度が上がってしまったんです」。

縦置きから横置きへの変更は、構造的には暖炉の煙突を横倒しにしたか、屋根をつけたようなもの。通常ならファンを用いて強制空冷とするのが近道なのだが「シンプルな構造による信頼性と低コストの両立は、この製品の大きな強みのひとつ」と、端から考えにはなかったという。

「そこで3号機では、パネル部を本体から浮かせて距離を取ってみました。10mmから始めて、最後は50mmまで。この効果は絶大で熱問題はたちまち解決したのですが、本体のサイズが大きくなってしまって自ら却下しました。コンパクトさも、当社の電気ヒーターの特長のひとつですから」。

そして石川はさらに反射板による熱の遮断を試みた後、これまでの試作結果を振り返り、それぞれの方式のメリットを比較しながら組み合わせることにした。その結果、反射板と空気層を組み合わせ、パネルと外板の間のわずかなスペースで熱処理を行う、パネルヒーターが完成した。これは独自の技術として、現在特許申請中である。

技術三課 石川 裕之